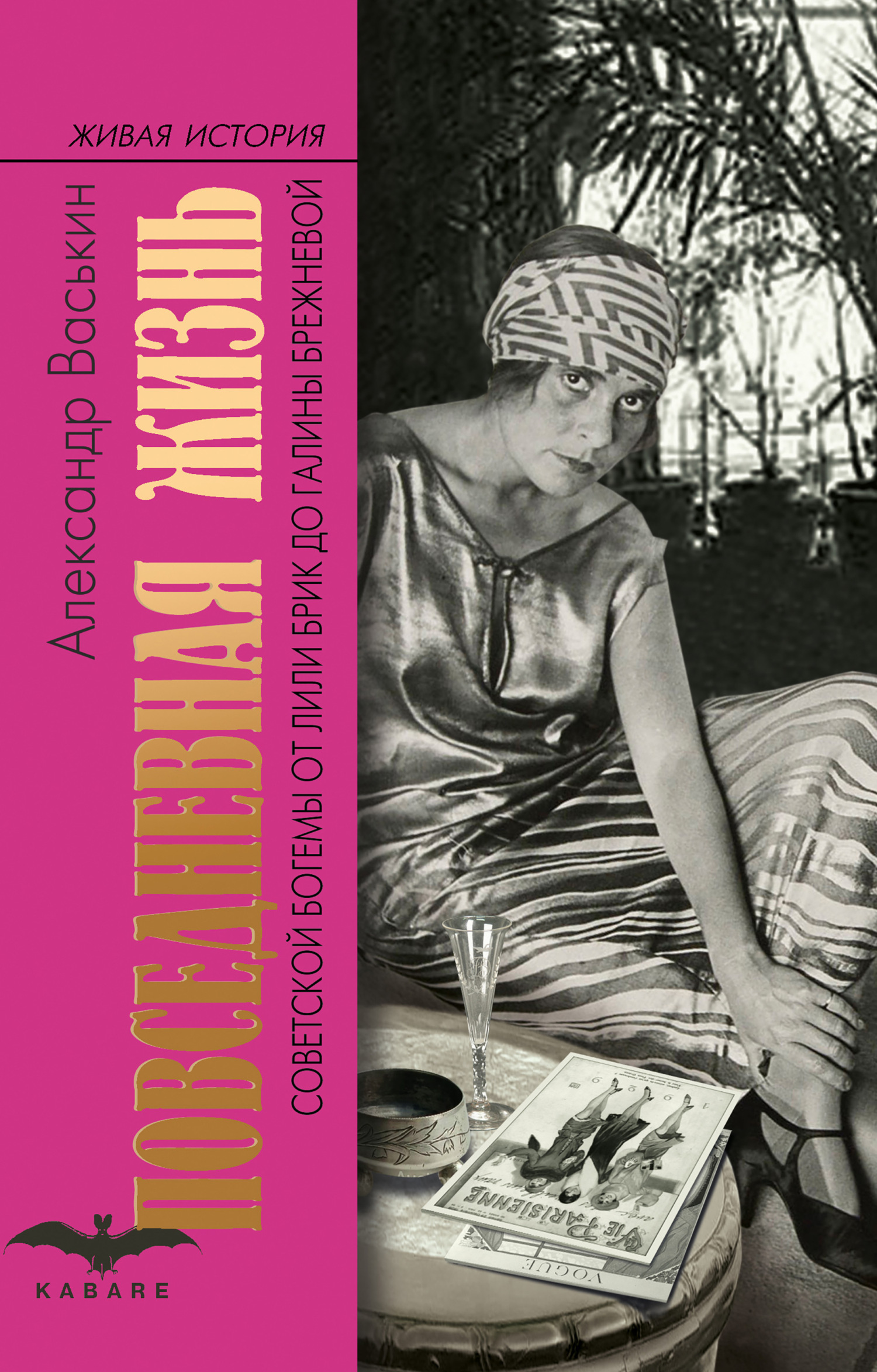

Читать книгу - "Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой - Александр Анатольевич Васькин"

Аннотация к книге "Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой - Александр Анатольевич Васькин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

О повседневной жизни советской богемы — писателей, художников, артистов — рассказывает новая книга Александра Васькина. В ней — сотни известных имен, ставших таковыми не только благодаря своему таланту, но и экстравагантному поведению, не вписывающемуся в общепринятые рамки образу жизни. Чем отличалась советская богема от дореволюционной, как превратилась в творческую интеллигенцию, что для нее было важнее — свобода творчества или комфорт, какими были отношения между официальным советским искусством и андеграундом? Где жили и работали творческие люди в Москве, как проводили время в богемных ресторанах и кафе, в мастерских и салонах, на выставках и квартирниках, капустниках и тусовках? Где были московские Монмартр и Монпарнас, что означало «пойти на Уголок», где обитали «Софья Власьевна», «государыня», «Гертруда», «нарядная артистка РСФСР» и «фармацевты»? Ответ на многие интересные вопросы вы найдете на этих страницах — своеобразном продолжении прежней книги автора «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе», снискавшей большой успех у читателей.

И все же короткие и плодотворные периоды, внушавшие чувство если не полной, то относительной свободы, были — выражались они в плюрализме мнений по поводу поиска новых форм творчества, необходимость которого была унаследована от Серебряного века. Пришлась эта свобода на первое десятилетие советской власти (или Совдепии, как позволяли себе говорить ее противники). Процесс самоорганизации богемы при большевиках шел по уже знакомому сценарию — левые и правые сбивались в группы и ассоциации с ярко выраженной политической ориентацией. Например, в писательской среде возникла культурно-просветительская и литературно-художественная организация Пролеткульт, означающая совсем не пролетание культуры над гнездом кукушки, а гораздо более серьезную затею. В 1917 году Пролеткульт призвал к ликвидации культуры буржуазной и созданию новой пролетарской культуры, основанной в том числе на рабочей самодеятельности. Любопытно, что Ленин Пролеткульту и его идеологу Александру Богданову не доверял, опасаясь его превращения в параллельную партии структуру по управлению искусством. Как признавался Луначарский, «Пролеткульт должен находиться под руководством Наркомпроса и рассматривать себя как его учреждение. Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству, в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии». Ленина, таким образом, очень волновал вопрос укрощения искусств, а не их свободного плавания. Ильичу надо отдать должное — он прекрасно понимал, что стоит хоть немного ослабить вожжи, и эта самая богема понесется куда глаза глядят, и ее уже не остановишь.

От радикального Пролеткульта отпочковалась менее кровожадная «Кузница». В 1920 году появилась и ВАПП — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. В борьбе за авангардную роль в пролетарской литературе и превращение ее в придаток партии родилась группа «Октябрь», из которой в 1925 году сформировалась наиболее массовая и влиятельная Российская ассоциация пролетарских писателей — РАПП, провозгласившая потребность в изучении классического наследия и необходимость борьбы с писателями-непролетариями, которых обозвали попутчиками. Рапповцы (Александр Фадеев, Дмитрий Фурманов, Владимир Киршон) противопоставляли себя Борису Пастернаку, Исааку Бабелю, Михаилу Пришвину.

Аполитичной и более творческой была группа «Серапионовы братья», основанная в 1921 году в составе Михаила Зощенко, Всеволода Иванова, Вениамина Каверина. Противостояло РАППу Всероссийское объединение рабоче-крестьянских писателей «Перевал» с Артемом Веселым, Михаилом Светловым и др. В 1922 году Владимир Маяковский создал свою футуристическую группу — «Левый фронт искусств» с Николаем Асеевым, Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Сергеем Третьяковым. Заявили о себе также конструктивисты (Эдуард Багрицкий, Вера Инбер, Владимир Луговской, Илья Сельвинский), имажинисты (Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич), а также ОБЭРИУты (представители Объединения реального искусства — Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс), экспериментировавшие с языком.

Продолжали свою деятельность и всякого рода литературные и научные кружки, возникшие еще до 1917 года. Например, петербургский ОПОЯЗ — Общество изучения поэтического языка, объединившее теоретиков и историков литературы, лингвистов и стиховедов, среди которых были Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов, Роман Якобсон, Осип Брик, Михаил Слонимский, Борис Томашевский и др. Всех их гуртом называли представителями так называемой «формальной школы» — формалистами. Опоязовцы толковали искусство как сумму приемов художника, а не как систему образов, за что подвергались обструкции со стороны партийных органов. Аполитичность членов кружка, занятых перестройкой мирового литературоведения, внушала карательным органам большие подозрения, подкреплявшиеся превентивными мерами. «В городе аресты (Лосский, Лапшин, Харитонов, Волковысский, Замятин)», — отметит в своем петербургском дневнике Борис Эйхенбаум 20 августа 1921 года. Недаром слово «формализм» и станет главным оскорблением для деятелей культуры позже, в 1930-е годы.

Представители разных течений в литературе спорили друг с другом, отстаивая свою точку зрения, устраивали диспуты, полемизировали на страницах собственных журналов, порою не стесняясь в выражениях. Например, имажинисты в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном» устами Мариенгофа пригвождали футуристов: «Как и в первые дни, так и сегодня нашим лютейшим врагом является футуризм — этот циничнейший осквернитель искусства». Оппоненты же в своем журнале «ЛЕФ» провозглашали основную цель футуризма: «Заставлять пегасов возить тяжелые вьюки практических обязанностей агит- и пропаг- работы…» В свою очередь, Михаил Зощенко на вопрос: «С кем же вы, Серапионовы братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?» — отвечал: «С точки зрения партийных я беспринципный человек… Я не коммунист, не монархист, не эсэр, а просто русский». Таким образом, каждый отстаивал свою правоту, не боясь обвинений в мелкобуржуазности или желании навязать исключительно партийный взгляд на литературу. Дискуссии и рассуждения в те годы еще не вызывали у власти раздражения.

Не менее оживленной была жизнь в стане композиторов. К 1917 году российская музыка, переживавшая стадию своего небывалого развития в широком диапазоне от академизма до авангарда, стала частью мировой художественной культуры, вобравшей в себя творчество Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Николая Черепнина, Александра Гречанинова. Все они, как и многие другие музыканты и исполнители, не нашли общего языка с большевиками, оказавшись в итоге за границей. Сыграло свою роль даже не количество выехавших, а качество. И потому музыка, в отличие от литературы, понесла потери, куда более ощутимые, что впоследствии и привело к оскудению этого направления советского искусства. Сочинять вирши может любой Демьян Бедный, а вот чтобы «так петь — десять лет учиться надо», говорил бюрократ Бывалов из любимого фильма товарища Сталина «Волга-Волга». Из известных композиторов в России поначалу оставался лишь Александр Глазунов, до 1928 года возглавлявший Ленинградскую консерваторию, которая вместе с Московской консерваторией была национализирована. Такая же участь постигла Императорские театры, крупнейшее издательство Юргенсона, Придворную певческую капеллу, Синодальный хор, многие оркестры.

Однако свято место пусто не бывает. Оставшаяся в СССР музыкальная общественность и воспрянувшие духом творцы-пролетарии разошлись по своим углам. Поклонники Пролеткульта в 1923 году объединились в РАПМ — Российскую ассоциацию пролетарских музыкантов. Аналогия с пролетарскими писателями здесь прослеживается прямая — только вместо понятных трудовому народу стихов рапмовцы призывали сочинять массовые песни для рабочих и крестьян, причем силами самих слушателей с балалайками и гармонями. Заправляли в ассоциации в основном правоверные критики — Лебединский, Келдыш, позволявшие помимо пропаганды музыкально-революционных произведений исполнять еще и «динамически насыщенные произведения прошлого». Прокофьева со Стравинским они не любили и считали «упадочными», а жанр симфоний и опер признали мелкобуржуазным.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут